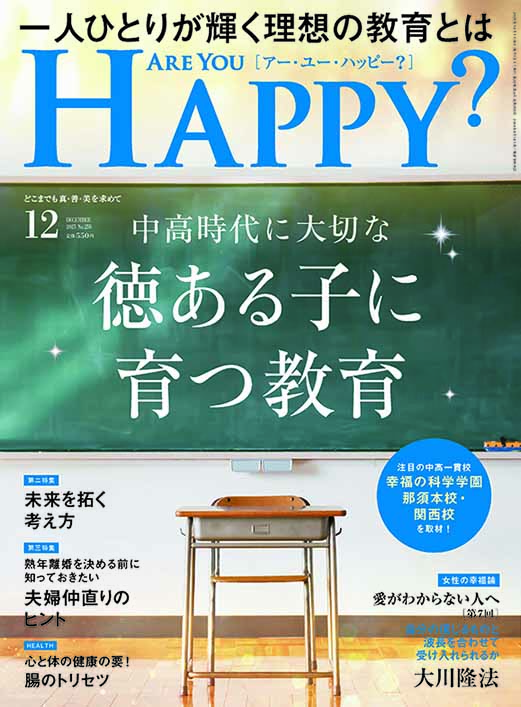

中高時代に大切な 徳ある子に育つ教育

勉強、部活動、友人や恩師との出会い―。

中高時代は子供の人格形成に大きな影響を与える大切な時期です。

しかし今、日本の教育は、崩壊の危機に瀕しています。

幸福の科学・大川隆法総裁は、長年、さまざまな教育問題について解決策を提示し、2009年には自ら幸福の科学学園を創立することで、理想の教育のあり方を示してきました。

そこで今回は、その教育論を改めてひも解き、幸福の科学学園那須本校・関西校を徹底取材。徳ある子を育てる、教育のあるべき姿を考えます。

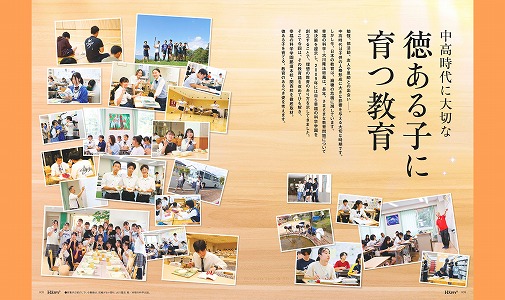

日本の教育問題を解決する5つの指針

崩壊の危機に瀕している日本の教育現場を再生するために、幸福の科学・大川隆法総裁は多くの教えを説いています。その教えをもとに、目指すべき方向性について考えていきます。

大川隆法総裁が目指す教育改革

大川総裁は、「日本の教育を復活させ、世界のリーダーになる人材を育てたい」と、教育の指針を提言しています。そして、その理想を提示するため、2010年に幸福の科学学園那須本校、13年に関西校を創立。15年には高等宗教研究機関であるハッピー・サイエンス・ユニバーシティを開学し、教育改革を推し進めています。

本誌では続きが読めます。

▸未来の大鷲インタビュー

▸令和の教育危機 教育現場で今、何が起こっている!?

▸幸福の科学学園校長インタビュー

INTERVIEW 幸福の科学学園 中学校・高等学校(那須本校) 校長 竜の口法子

感謝から創造性を発揮できる人材を輩出したいです。

INTERVIEW 幸福の科学学園 関西中学校・高等学校 校長 冨岡無空

目指しているのは、未来の菩薩をつくる「魂の教育」です。

▸心も学力も向上する 幸福の科学学園の未来型教育

▸青春部活ストーリー

幸福の科学学園那須本校 野球部 「主と一体」でつかんだ奇跡の勝利

幸福の科学学園関西校 女子ダンス部 思いをつなぐ世界への挑戦

【女性の幸福論】

自分の信じるものと波長を合わせて受け入れられるか

幸福の科学グループ創始者 兼 総裁 大川隆法

(『愛がわからない人へ』第7回/全9回より)

◇何回でもリカバーできる社会はいいが、積極的に世の中を乱すのはよくない

◇最後は、自分の信ずるものと波長を合わせて、自分自身を受け入れられるか

など

未来を拓く考え方

大川隆法総裁が立宗・初転法輪(しょてんぼうりん)の地で語ったこと

「初転法輪」とは、仏陀が初めて教えを説いたときのことを言います。

幸福の科学における初転法輪は、1986年11月23日の大川隆法・幸福の科学総裁の初の説法、「幸福の科学発足記念座談会」です。実は、その会場となった東京・日暮里や、幸福の科学の最初の事務所があった西荻窪は、東京23区の北側のエリアにあります。

そこで今回は、このエリアでの大川総裁の支部巡錫説法を振り返ります。

立宗の原点に思いを馳せるとともに、何もないところから教団をつくってきた大川総裁の「未来を拓く考え方」を学び直してみましょう。

◇MAPで見る 幸福の科学発祥の地

◇発祥の地・巡錫法話

立宗・初転法輪/仕事論・リーダー論/日本のあるべき姿

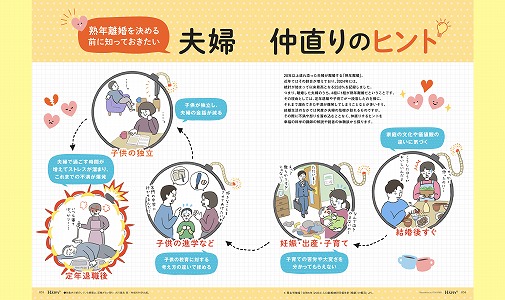

熟年離婚を決める前に知っておきたい 夫婦仲直りのヒント

20年以上連れ添った夫婦が離婚する「熟年離婚」。

近年ではその割合が増えており、2024年には、統計が始まって以来最高となる23.8%を記録しました。(※)

つまり、離婚した夫婦のうち、4組に1組が熟年離婚だということです。その理由としては、定年退職や子育てが一段落したのを機に、それまで溜めてきた不満が爆発してしまうことなどが多いそう。

結婚生活のなかでは何度か夫婦の危機が訪れるものですが、その際に不満や怒りを溜め込むことなく、仲直りするヒントを幸福の科学の講師の解説や読者の体験談から探ります。

※厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」より。

◇INTERVIEW 幸福の科学・新宿精舎 講師 尾田麻美子

夫婦の危機の乗り越え方と円満のコツ

◇体験談夫婦の葛藤克服Story

①自分が変わることで主人を幸せにしたいと思いました。

②父に感謝できたとき、主人を責めていた自分に気づきました。

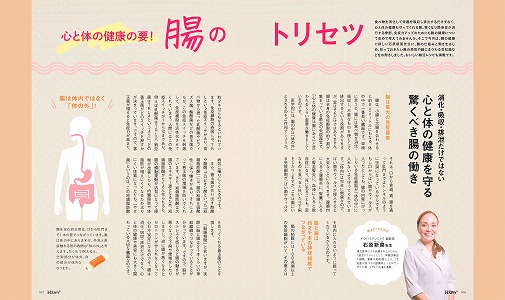

心と体の健康の要!腸のトリセツ

食べ物を消化して栄養を吸収し排出するだけでなく、心と体の健康も守ってくれる腸。寒くなり感染症が流行する季節、免疫力アップのためにも腸の健康について改めて考えてみませんか。そこで今月は、腸の健康に詳しい石原新菜先生に、腸の仕組みと働きをはじめ、知っておきたい腸の病気や腸にまつわる豆知識などをお聞きしました。おいしい腸活レシピも満載です。

◇小腸の仕組みと働き

◇大腸の仕組みと働き

◇知っておきたい5つの腸の病気

◇腸のお役立ち豆知識

◇腸活レシピ

■ 幸福実現党党首 釈量子のキッチン政経塾

労働人口が減る「2030年」が目前に 移民政策に不可欠な国家の哲学