宗教と対立するもののように語られる科学ですが、実は多くの科学者たちは神様を信じていました。その理由とは何だったのでしょうか。

科学とは「神様の創った世界の解明」

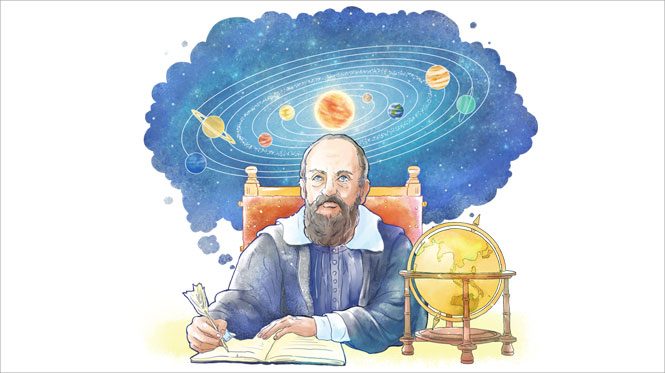

現在の科学の基礎は16~17世紀のヨーロッパで生まれました。当時は知識層が必ず神学を学ぶ時代。科学者も神様を信じており、「愛する神様が創った世界を解明したい」という思いが、科学の原点でした。

教会公認の世界観だった「天動説」を覆す「地動説」を提唱したニコラス・コペルニクスは、「神が創った宇宙はもっと美しい」という考えから、矛盾が噴出していた天動説を否定するに至りました。その地動説を観測で裏付けたガリレオ・ガリレイは、「宇宙は第二の聖書」という言葉を遺しています。その後、アイザック・ニュートンはそれまで神の領域だった星の動きを方程式で表し、科学の領域に移しましたが、「美しい天体は知性を備えた強力な実力者の意図と、統一的な制御があって初めて存在する」と語っています。

科学が発達しても「神様はいる」

科学技術が急速に発達した18世紀半ば以降は、科学者も神様を信じる人ばかりではなくなってきました。

しかし、量子力学の創始者マックス・プランクは、晩年はキリスト教の伝道者となったほどの信仰者で、科学が大宇宙の究極の神秘を解釈できないのは、人間も神秘の一部分だからであると述べています。

現代でも、無神論だった科学者が神様を信じるようになるケースがあります。脳神経外科医エベン・アレグザンダーは、脳が菌に侵され、昏睡状態になったときに神様の存在を感じたことで信仰を持ちました。元・米国立ヒトゲノム研究所所長のフランシス・コリンズは、自らの無神論を確かなものにしようと信仰について考え始めたところ、逆に信仰を持つに至り、「聖書の神は、ゲノムを造った神でもある」と語っています。

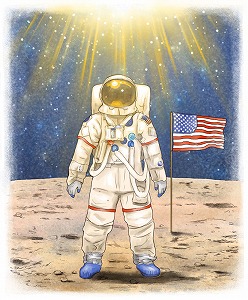

月面で感じる「神の臨在」

科学の最先端ともいえる宇宙探査。アメリカのアポロ計画によって月面に降り立った宇宙飛行士は12人いますが、月で神様の存在を確信したと証言した人は少なくありません。

なかでもその瞬間を詳しく語っているのが、14号に搭乗し、帰還後は超常現象などの研究を支援したエドガー・ミッチェルです。彼は、「私は宇宙を、ある意味で意識体として感知した」、「私は全体がひとつに繋がっていることを見ただけでなく、それを“感じた”し、感覚によって経験したのである」と表現しています。

15号に搭乗したジム・アーウィンも、姿を見たり、声を聞いたわけではないけれど、「私のそばに生きた神がいる」と感じ、何度も振り返ってみたほどだったと語っています。彼は帰還後すぐにNASAを辞め、キリスト教の伝道師として世界各地で講演を行いました。

『小説 揺らぎ』で明かされる真実 絵で見る・揺らぐ宇宙 好評掲載中!