- Dr.ジョージのHAPPY診療室

- お知らせ

- 一般記事

- 病気

- 介護

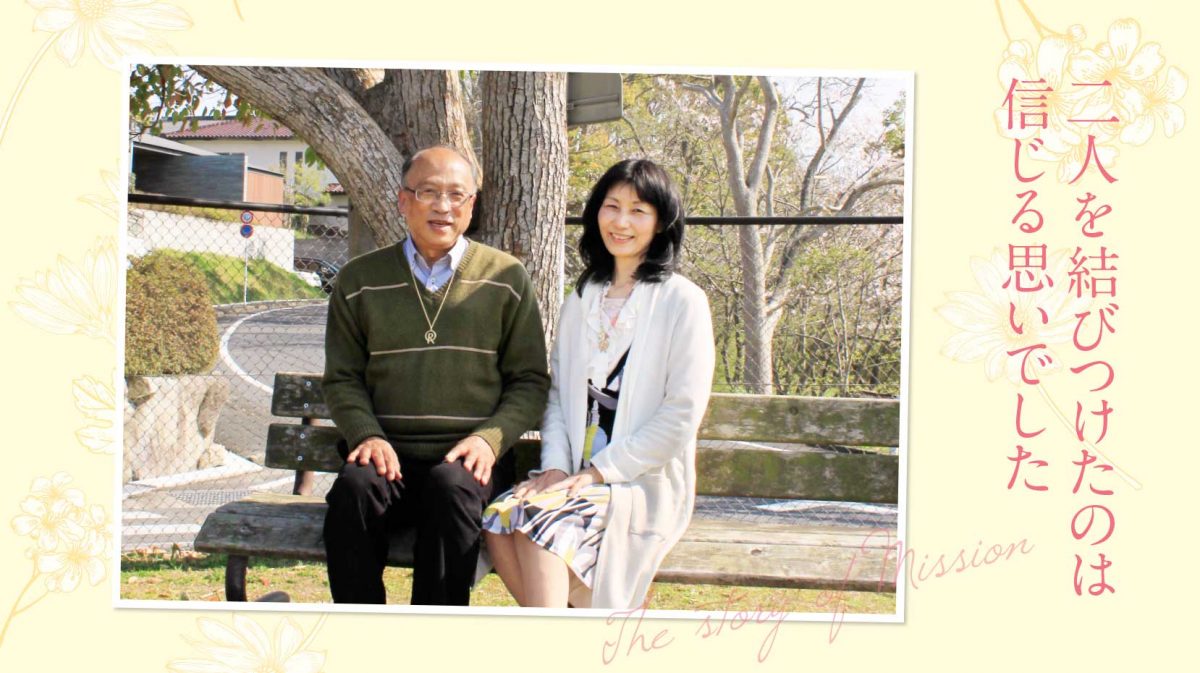

- 信仰体験談

- MUST GO!

- ニュース

- スペシャルインタビュー

- ライフスタイル

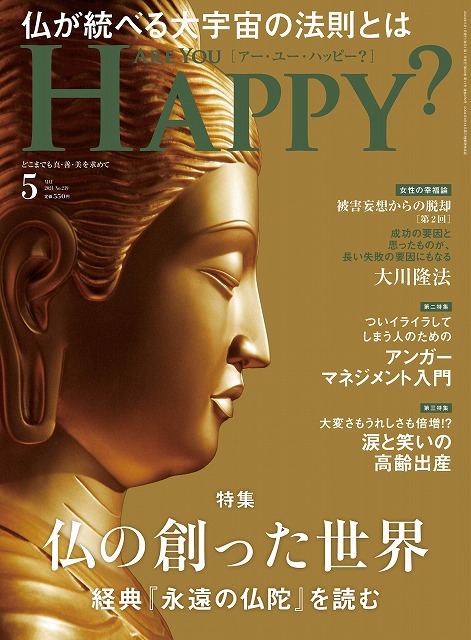

- スピリチュアル

- 結婚・夫婦

- 子育て

- 人間関係

- ヘルス&ビューティ

- 歴史・社会・政治

- 仕事

- レシピ

- チャート

- 幸福論シリーズ

- 連載

- 幸福実現党党首 釈量子のキッチン政経塾

- 幸福実現党党首 釈量子の東奔西走!

- 竜の口法子校長の熱烈エール「もう大丈夫!」

- 岡野宏のビューティーレッスンーさあ、はじめましょうか

- 子育て110番

- 釈量子のお悩みクオンタム・リープ

- 時代を創った女性たち

- 心のお悩み相談室

- 読者の手記

- 特集

- 人気記事

- 今月の占い

- プレゼント

- 編集部のオススメ